En este mismo momento, mientras usted empieza a leer este libro, la mitad de las personas del mundo están conectadas a los servicios de alguna de estas cinco empresas: Google, Microsoft, Facebook, Apple y Amazon. A través de los mails llegando a su teléfono, de la notificación a la foto que subió hace un rato, de los archivos que guardó en un servidor lejano, de los datos que está procesando con un software creado por ellos o por el paquete que espera desde el otro lado del mundo. Su vida -y la de medio planeta- está en manos del Club de los Cinco, un manojo de corporaciones que concentra tanto poder que gran parte de la economía, la sociedad y las decisiones del futuro pasan por ellas.

Pero esto no siempre fue así.

Hubo un tiempo donde el Club de los Cinco tenía competencia.

En 2007, la mitad del tráfico de internet se distribuía entre cientos de miles de sitios dispersos por el mundo. Siete años después, en 2014, esa misma cifra ya se había concentrado en 35 empresas. Sin embargo, el podio todavía estaba repartido, tal como venía sucediendo desde el gran despegue del cambio tecnológico en la década de los 70. Microsoft repartía su poder con IBM, Cisco o Hewlett-Packard. Google convivió con Yahoo!, con el buscador Altavista y con AOL. Previo a Facebook, MySpace tuvo su reinado. Antes de que Amazon tuviera una de las acciones más valiosas de la bolsa, EBay se quedaba con una buena parte de los ingresos del comercio electrónico. El Club de los Cinco ni siquiera estaba a salvo de que alguna startup, con un desarrollo innovador, le quitara su reinado.

Sin embargo, en los últimos años, el negocio de la tecnología ubicó a esos cinco gigantes en un podio. Y nosotros -que les confiamos nuestro tiempo, costumbres y datos a estas empresas- contribuimos.

Hoy ostentan un poder tan grande y concentrado que ponen en juego no solo el equilibrio del mercado, sino también las libertades y los derechos de las personas en cada rincón del mundo.

La leyenda cuenta que el Club de los Cinco alguna vez fue un grupito de nerds conectando cables y escribiendo líneas de código en un garaje. En 1975, Bill Gates y Paul Allen, trabajando día y noche durante ocho semanas en el programa para la computadora personal Altair, que daría inicio a Microsoft y haría que Gates dejara la universidad de Harvard a los 19 años para dedicarse a su nueva empresa en Seattle. En 1998, Larry Page y Sergei Brin, desertando de su posgrado en computación en Stanford para fundar Google en una cochera alquilada de Menlo Park, California, luego de publicar un artículo donde sentaban las bases de “Page Rank”, el algoritmo que hoy ordena cada resultado de la web. En 2004, Mark Zuckerberg en su habitación de Harvard creando Facemash, el prototipo de Facebook, para conectar a los estudiantes de la universidad.

Todos ellos hoy integran una súper clase de millonarios que desde la torre de sus corporaciones miran al resto del mundo (incluso al del poder de los gobernantes, jueces y fiscales) con la calma de los invencibles. Desde sus aviones privados o sus oficinas con juegos, mascotas y pantallas donde exhiben su filantropía por los pobres, saben que con un minuto de sus acciones en la bolsa pueden pagar el bufete de abogados más caro de Nueva York o al financista que les resuelva en instantes un giro millonario a un paraíso fiscal.

Lo curioso de esta historia es que el Club de los Cinco llegó a la cima sin violencia. No necesitó utilizar la fuerza, como otras superclases de la Historia. Su dominio, en cambio, creció controlando piezas tan pequeñas como datos y códigos. Luego, consolidó su feudo en los teléfonos móviles, internet, las “nubes” de servidores, el comercio electrónico y los algoritmos, y los llevó a otros territorios.

Hoy las grandes plataformas tecnológicas son, a su vez, los monopolios que dominan el mundo. Unos pocos jugadores controlan gran parte de la actividad en cada sector. Google lidera las búsquedas, la publicidad y el aprendizaje automatizado. Facebook controla gran parte del mercado de las noticias y la información. Amazon, el comercio en gran parte de Occidente, y está avanzando en producir y distribuir también sus propios productos. Uber no sólo quiere intermediar y ganar dinero con cada viaje posible, sino que también busca convertirse en la empresa que transporte los bienes del futuro, incluso sin necesidad de conductores, a través de vehículos autónomos. De la tecnología al resto de nuestras vidas, estas empresas están comenzando a conquistar otras grandes industrias, como el transporte, el entretenimiento, las ventas minoristas a gran escala, la salud y finanzas.

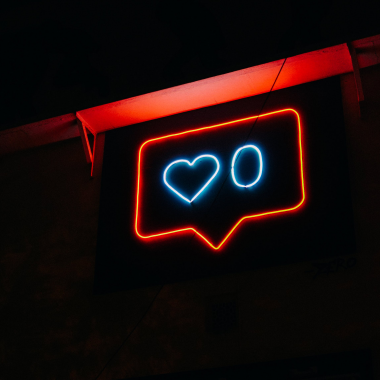

En remera y con un ejército de relacionistas públicos difundiendo sus comunicados de prensa donde se declaran en favor del desarrollo de los más necesitados, hoy los Cinco Grandes dominan al mundo como antes lo hicieron las grandes potencias con África y Asia. La diferencia es que en el de nuestra era de tecno-imperialismo su superclase nos domina de una forma más eficiente. En vez de construir palacios y grandes murallas, se instala en oficinas abiertas llenas de luz en Silicon Valley. En vez de desplegar un ejército, suma poder con cada me gusta. En vez de trasladar sacerdotes y predicadores, se nutre del capitalismo del like –en palabras del filósofo surcoreano Byung-Chun Han-, la religión más poderosa de una época en la que nos creemos libres mientras cedemos voluntariamente cada dato de nuestra vida. Cien años después, vivimos un nuevo colonialismo.

Frente al mapa de África colgado sobre el pizarrón, en los recreos de la escuela me preguntaba cómo podía ser que las líneas que separaban a los países fueran tan rectas. ¿Cómo podía ser tan perfecta la frontera diagonal entre Argelia y Níger? ¿Cómo formaban una cruz absoluta las perpendiculares que cortaban como una torta a Libia, a Egipto y a Sudán? ¿Cómo habían rediseñado un continente que sorteaba ríos y las civilizaciones antiguas y los habían unido bajo la identidad de sus conquistadores?

Entre 1876 y 1915, un puñado de potencias europeas se había repartido el continente negro y el asiático. El Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Bélgica, los Países Bajos, Estados Unidos y Japón no dejaron ningún Estado independiente por fuera de Europa y América. Entre esos años, un cuarto del mundo quedó en manos de media docena de países. El avance fue exponencial: mientras que en 1800 las potencias occidentales poseían el 35 por ciento de la superficie terrestre, en 1914 controlaban ya el 80 por ciento, donde vivía el 50 por ciento de la humanidad.

Gracias a sus ventajas tecnológicas y a un aumento de su producción de bienes que necesitaban más consumidores, la conquista de nuevos territorios profundizó el antiguo colonialismo hacia un imperialismo que volvió a dejar de un lado a los fuertes y del otro a los débiles. Los “avanzados”, dueños de los flamantes motores a combustión interna, de grandes reservas de petróleo y de los ferrocarriles, necesitaban de los “atrasados” poseedores de materias primas. El caucho del Congo tropical, el estaño de Asia, el cobre de Zaire y el oro y los diamantes de Sudáfrica se volvieron vitales para abastecer a las industrias del Norte y a sus nuevos consumos de masas. A medida que avanzaban, también descubrían que esos mismos países podían ser compradores de sus alimentos.

“¿Qué ocurriría si cada uno de los trescientos millones de seres que vivían en China compraban tan sólo una caja de clavos?”, se preguntaban los comerciantes británicos de la época. “¿Qué ocurriría si cada habitante del planeta que todavía no tiene internet la tuviera y pudiera acceder a mi red social?”, sería la frase idéntica que, en nuestra época, se hizo Mark Zuckerberg, uno de los socios del Club de los Cinco, al lanzar el proyecto internet.org (o Free Basics), que ofrece internet “gratuita” en países pobres a cambio de una conexión limitada donde está incluida su empresa Facebook.

El reparto convirtió a las grandes potencias en monopolios que dominaron durante décadas. Lo hicieron gracias a una ventaja tecnológica: habían llegado primero a nuevas industrias y avances militares. Pero también porque necesitaban más consumidores por fuera de sus territorios, donde la primera etapa de la revolución industrial producía más de lo que allí se necesitaba. La diplomacia y las conferencias internacionales luego resolverían las disputas. Las contiendas por los territorios, cada vez más duras, fueron luego uno de los factores del inicio de la Primera Guerra Mundial.

Pero eso sucedía puertas adentro. Frente al mundo cada imperio glorificaba sus dominios en los “pabellones coloniales” de las exposiciones internacionales, donde los hombres blancos mostraban su poder frente a sus súbditos, a los que exhibían en su exotismo, e incluso en su inferioridad, a la que había que educar en los valores occidentales. En la Conferencia Geográfica Africana de 1876, en Bruselas, el emperador Leopoldo II de Bélgica dijo en su discurso: “Llevar la civilización a la única parte del globo adonde aún no ha penetrado, desvanecer las tinieblas que aún envuelven a poblaciones enteras, es, me atrevería a decirlo, una Cruzada digna de esta Era del Progreso”. Desde la literatura, escritores como Rudyard Kipling, nacido en el seno de la India imperial, se encargaron de darle apoyo e incluso de poetizar la empresa expansionista, con narraciones donde las tribus nativas eran casi animales salvajes (“mitad demonios, mitad niños”), que el hombre blanco debía educar, sobreponiéndose al cansancio que significaba llevar esperanza a la “ignorancia salvaje”.

Durante el dominio colonial reinaba el consenso: el camino del progreso era civilizar al resto del mundo desde Occidente, con su tecnología y sus costumbres. Fue después de la Primera Guerra Mundial cuando se comenzó a cuestionar el horror humano y la desigualdad que había significado la etapa imperial. Sólo Joseph Conrad -ucraniano nacionalizado inglés- se atrevió a revelar la oscuridad de las aventuras expansionistas mientras sucedían, tras vivir en primera persona la experiencia como marinero en una misión al Congo africano. En El Corazón de las Tinieblas, publicado en 1902, narró la brutalidad de las prácticas y la degradación de los hombres que las potencias enviaban a las colonias y terminaban enloquecidos por una naturaleza que los abrumaba y por las atrocidades que practicaban con los nativos. “Los hombres que vienen aquí deberían carecer de entrañas”, escribía en alusión a las palabras que había escuchado de boca de un general europeo.

Del otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, la acumulación capitalista también avanzaba bajo su propio mito: el del “sueño americano”. Con el dominio de la industria de la navegación, los ferrocarriles, el petróleo, el acero, la nueva energía eléctrica, los flamantes automóviles, el crecimiento de las finanzas y los bancos, América también veía nacer un selecto club de nuevos súper millonarios. Cornelius Vanderbilt, John D. Rockefeller, Andrew Carnegie, J.P. Morgan y Henry Ford estaban transformando a Estados Unidos en un país moderno. Como recompensa, desde la segunda mitad del siglo XIX y hasta la primera mitad del siglo XX, acumularon tanta riqueza que todavía hoy se encuentran en la lista de las mayores fortunas de la Historia. En esa misma nómina, actualizada anualmente por la revista Forbes, la mayoría de sus integrantes provienen de la era del Imperio y la Revolución Industrial.

Desde entonces, sólo lograron sumarse al ranking algunos miembros del actual Club de los Cinco. Los protagonistas de esta “nueva revolución” (que ellos llaman “la cuarta revolución”, la del “conocimiento”) tienen como líder a Bill Gates, el dueño de Microsoft, quien además ostenta el puesto de hombre más rico del mundo.

Las similitudes entre las dos etapas son impactantes. En la era del Imperio, un puñado de naciones occidentales se repartió el control del mundo hasta dominar al 50 por ciento de la población. En nuestra época, el Club de los Cinco controla la mitad de nuestras acciones diarias. En ambos casos, la tecnología jugó un papel decisivo. La diferencia es que en la era imperial, Europa y Estados Unidos controlaban territorios y acopiaban oro. Hoy, la súper clase tecno-dominante controla el oro de nuestra época: los datos. Cuantos más tienen, más poder concentran.

Mientras que en la era imperial las potencias intentaron imponer una educación occidental en sus colonias y no lo lograron masivamente, en nuestra era el Club de los Cinco todavía domina con un consenso casi absoluto. En África y Asia la gran masa de la población apenas modificó su forma de vida: la “occidentalización” tuvo límites. Sin embargo, hoy no hay habitante del mundo que no sueñe con un iPhone. Aún más, los grandes de la tecnología no sólo dominan en sus productos, sino que también ganan dinero cada vez que pagamos con nuestros datos. Todos, de alguna forma, terminamos sometidos a ellos.

Lo que permanece, de una época a otra, es la desigualdad. La diferencia entre unos pocos que tienen mucho y unos muchos que tienen muy poco es el denominador común. Hoy, ocho grandes millonarios concentran la misma riqueza que la mitad de la población del mundo. De esa cúpula, cuatro son dueños de empresas tecnológicas: Bill Gates de Microsoft, Jeff Bezos de Amazon, Mark Zuckerberg de Facebook y Larry Ellison de Oracle. Muy cerca de ellos están Larry Page y Sergei Brin de Google, Steve Ballmer de Microsoft, Jack Ma de Alibaba y Lauren Powell Jobs, viuda de Steve Jobs y heredera de Apple.

“La tecnología no hace más que mejorarnos la vida”, leemos como mantra de la publicidad tecno-optimista. Es cierto: gracias a ella hacemos cosas como ir al supermercado desde la computadora, llevamos en la mochila una colección infinita de libros en un lector digital o tener del otro lado de la cámara a nuestro abuelo que vive lejos. También la tecnología aplicada a la salud mejoró la esperanza de vida de gran parte del planeta: en 2015 una persona vivía un promedio de 71 años, cinco años más que en el año 2000, el mayor salto desde el año 1960. Se mejoraron los niveles de supervivencia infantil, el control de enfermedades como la malaria, se amplió el acceso a las vacunas y descendió la tasa de muerte por enfermedades como en cáncer.

Sin embargo, hay un problema que no mejoró, sino que, al contrario, se profundizó: la desigualdad. Allí reside el gran dilema de nuestro tiempo: si la tecnología no sirve para que más personas vivan de un modo digno, entonces algo está fallando.

Pero algo está empezando a cambiar.

En los últimos años, distintas voces provenientes especialmente desde Europa y desde algunos centros académicos y grupos de activistas en todos los continentes están comenzando a alertar y tomar acciones respecto del gran poder concentrado de las compañías tecnológicas y su impacto en la desigualdad. El control de los datos de Google, la poca transparencia de Facebook sobre el manejo de las noticias, los conflictos laborales y urbanísticos de Uber y el impacto comercial de gigantes como Amazon prendieron las primeras alarmas serias. El movimiento, no obstante, todavía es lento y tiene grandes obstáculos.

Internet: del progreso a la amenaza

Desde los 90, cuando internet comenzó a expandirse masivamente en Estados Unidos y luego por el mundo, la acompañaron las metáforas del progreso. En esos años, Al Gore, vicepresidente de la administración de Bill Clinton, había bautizado a la Red como una “autopista de la información”, una “supercarretera” que había que ayudar a desarrollar desde los gobiernos del mundo porque, a su vez, iba a llevar al progreso de los ciudadanos. La asociación era lineal: a más infraestructura, más conexiones, más comunicación, más libertad, más crecimiento económico.

Casi veinte años después, esa idea no sólo se repite, sino que además es acompañada por la supuesta “democratización” que ofrecen las tecnologías. “Utilizar el comercio electrónico es superdemocratizador del lado del comprador y del vendedor”, dijo Marcos Galperín, el fundador de la empresa argentina Mercado Libre a la periodista Martina Rúa. “La nube se está convirtiendo en el gran democratizador de los servicios de virtualización, big data e inteligencia artificial para todas las empresas”, según Larry Ellison, fundador de Oracle. “Con su plataforma Discover, Snapchat crea una relación más accesible entre marcas y consumidores, abrazando la democratización del mercado y la economía”, declaró Jeff Fromm, columnista de Forbes.

Junto con la idea de la relación directa entre tecnología y democracia, hay otra que se repite: la “inevitabilidad” del progreso tecnológico. Su abanderado, el fundador de la revista Wired Kevin Kelly sostiene que “la tecnología es el acelerador de la humanidad” y que “a largo plazo la tecnología la deciden los optimistas”. En su libro Lo inevitable, Kelly clasifica las tendencias del futuro y nos avisa que, queramos o no, ellas van a ocurrir. “No significa que sea un destino, pero sí que vamos en ese camino”, que en el final es una gran matrix global donde todos estaremos conectados (y monitoreados). Pero él, optimista, está convencido de que nos hace un favor: tenemos que saber que esto va a ocurrir –dice- para ver cómo hacemos para enfrentarlo. Leer a Kelly sin contexto (sin pensar en la historia, en la economía y la política) casi nos hace agradecerle por iluminarnos hacia el patíbulo. Pero también puede hacernos reaccionar en el sentido contrario: ¿Qué pasa si entendemos esta era de híper concentración tecnológica como una de las caras de la desigualdad?

Nos dijeron que internet nos daría más libertad pero estamos cada vez más controlados. La Red promete convertirnos a todos emprendedores exitosos, pero hay ocho personas en el mundo que tienen la misma cantidad de riqueza que la mitad de la humanidad. Todavía hay un 57 por ciento del mundo sin conexión[1]. ¿No será que la tecnología no nos lleva irremediablemente al progreso?

En este neo-imperialismo tecnológico que hoy domina nuestra vida, hay tres fuerzas que se combinan.

La primera es económica, con plataformas tecnológicas que se alimentan de un capital financiero que genera cada vez más desigualdad.

La segunda es cultural, en forma de la fe del tecno optimismo.

La tercera es política y sostiene que el Estado ya no tiene nada que hacer para definir nuestro futuro tecnológico, sino que de eso se tiene que encargar una nueva “clase”, los emprendedores, bajo su propio talento innovador, en un mundo que se guía por la meritocracia.

La economía de la gran brecha y las grandes plataformas

En La gran brecha, Joseph Stiglitz analiza la era del neoliberalismo a través de la desigualdad. Formado en Yale, Oxford y Stanford, ex asesor de Bill Clinton y el Banco Mundial, el Premio Nobel de Economía hace años que dedica sus investigaciones a estudiar empíricamente por qué el mundo es cada vez más injusto en el reparto de la riqueza[2]. En esa gran brecha, donde el uno por ciento de la sociedad concentra más de la mitad de la riqueza mundial, Stiglitz no sólo encuentra el problema evidente para la mayoría de la población. También alerta a ese mínimo porcentaje privilegiado a preguntarse si, de seguir acumulando, no está atentando contra su prosperidad futura. La pregunta existe desde que el capitalismo domina el mundo: ¿hasta dónde se puede crecer sin repartir las ganancias? Para él, la respuesta debe darla la política. “La desigualdad no es consecuencia de las leyes inexorables de la economía. Es cuestión de políticas y estrategias”.

En el mundo del monopolio tecnológico del Club de los Cinco, la brecha no hace más que extenderse a medida que su concentración avanza (a través de nuevas empresas propias que ofrecen servicios de otras industrias o porque ellos mismos trabajan en conjunto). A diferencia de la era del Imperio, donde las potencias luchaban por las ganancias, los gigantes de Silicon Valley se están uniendo en la cima. Incluso desde Harvard y el World Economic Forum, el profesor Joseph Nye lo advierte: “Algunos están capturando ganancias desproporcionadas, mientras que otros fracasan en beneficiarse de las ventajas de internet”.

El mito de la Red abierta quedó lejos. Hoy internet está dominada por plataformas. Son el modelo de negocios actual de internet en su fase más concentrada y monopólica.

Las plataformas hoy son las fábricas de la era de las redes. A comienzos de 2016, las dos empresas con la mayor valor de mercado en Estados Unidos eran plataformas: Apple y Google (ahora Alphabet). Las compañías más exitosas de Occidente también lo son: Apple, Facebook, Twitter, LinkedIn, Google, Microsoft, Foursquare, Skype, Amazon, PayPal, Waze. Y también de Oriente: en China, reinan Tencent (dueña de WeChat y QQ, dos plataformas de mensajería), Baidu (el Google chino), Alibaba (con su medio de pagos Alipay), o en Argentina Mercado Libre (y su sistema Mercado Pago), entre otras.

En su definición estricta, las plataformas conectan a dos partes para que beneficien. Por ejemplo a consumidores y productores entre sí para intercambiar bienes, servicios e información. Desde afuera, las vemos como empresas de hardware y software, pero en términos económicos son más que eso: son compañías que generan sus propios ecosistemas de negocios y crean mercados alrededor de ellas, con sistemas de pagos, creadores de contenidos y aplicaciones que trabajan para ellas, o sistemas de reparto de las mercaderías que se comercian en sus ecosistemas.

¿Cómo crecieron estas plataformas hasta convertirse en monopolios? Hoy el software se volvió un commodity: la mano de obra que lo crea es barata y está disponible en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, el valor de las compañías no reside en el software, sino en las redes de usuarios y los datos que cada uno de nosotros vamos dejando para que, a través de la construcción de perfiles detallados, luego nos vendan nuevos servicios. “Uber no es dueño ni opera una flota de taxis, Alibaba no tiene fábricas ni produce cosas que vende online, Google no crea las páginas que indexa, YouTube no genera los millones de videos que hostea”, explican Alex Mohazed y Nicholas Johnson en su libro Modern Monopolies. “Las plataformas son el modelo de negocios natural de internet: son puro costo-marginal-cero del negocio de la información. Sus gastos no crecen tan rápido como sí lo hacen sus ganancias”.

Los hoteles Hyatt pueden vender reservaciones a través de internet, pero para eso, tienen que construir previamente más habitaciones físicas. Airbnb, en cambio, sólo necesita que alguien sume una nueva publicación en su sitio. Y eso a la empresa le sale casi gratis. La consecuencia de esta lógica es que sólo una o dos plataformas son capaces de dominar una industria a medida que el mercado avanza. Por eso los eBay, Amazon, Mercado Libre, después crean sus propios medios de pago: van generando el ecosistema alrededor. En definitiva, el capitalismo de plataformas tiene la dinámica winner-takes-all: el que gana se lleva todo.

Lo paradójico es que mientras estas plataformas crecen bajo un sistema económico desregulado propio del liberalismo y con grandes inyecciones de capital financiero, producen economías sumamente concentradas. Es decir, suponen una “centralización buena”, mientras que en el resto de la economía la planificación es considerada mala, como si la planificación centralizada y orquestada por computadoras y algoritmos pareciera no molestarle a nadie, pero la de los países sí lo hiciera. Sobre esa base tecnológica y planificada, las plataformas se apropian de sectores de nuestra vida y se convierten en sinónimos de actividades: facebookear es conectarse con otros, instagramear es compartir fotos, uberear es pedir un taxi, googlear es buscar información o amazonear comprar un producto.

Estas empresas comienzan a ser comparadas con los viejos monopolios del siglo XIX, como Standard Oil, y Google, por ejemplo, atrae las miradas de las autoridades anti monopolio de la Unión Europea. Sin embargo, es importante que no pensemos a estas empresas de la misma manera que a los monopolios del siglo XIX porque tienen poco en común. La diferencia es que las antiguas corporaciones debían invertir en fábricas, en exploración para descubrir y explotar pozos de petróleo, o en máquinas para mejorar su productividad. Pero las plataformas se vuelven dominantes no por lo que tienen físicamente, sino por el valor que crean conectando a los usuarios. No son dueñas de los medios de producción como lo eran los monopolios de la era industrial. En cambio, son propietarias de los “medios de conexión”. Las plataformas de hoy se basan más en la participación que en la propiedad. Las plataformas de hoy dominan porque nosotros, los usuarios, las elegimos. O, como dice Mark Zuckerberg: “El truco no es agregar cosas. Es llevárselas”.

Las plataformas tienen en los datos un elemento clave de su estrategia de crecimiento. Sus modelos suponen un acceso supuestamente gratuito, cuando en realidad lo pagamos con el extra de nuestra información. Llevados casi obligatoriamente a usar estas empresas (por ejemplo, el sistema Mercado Pago para recargar la tarjeta de viaje SUBE o Google para realizar una búsqueda), aceptamos de facto sus términos y condiciones, lo cual está comenzando a generar interés por su regulación, especialmente desde la Unión Europea.

Mientras tanto, estas empresas invierten grandes recursos y poder de lobby sobre gobiernos y periodistas y organizan eventos privados en los que se dicen comprometidas con el desarrollo de la sociedad. También, se ocultan bajo la etiqueta de la “economía colaborativa”, cuando en realidad intermedian y se llevan la mayor parte de los recursos de los negocios entre las millones de personas que utilizan sus servicios. Pero sólo se trata de marketing, ya que al mismo tiempo estas compañías basan su crecimiento en los capitales de riesgo y fugan sus ganancias a paraísos fiscales, con intrincados sistemas para evadir impuestos en los países donde operan. ¿Por qué entonces, las seguimos venerando?

La fe tecno-optimista

Aun cuando los economistas más renombrados del mundo alerten sobre la creciente desigualdad que están generando los Cinco Grandes, muchos países y sus líderes todavía miran a estas empresas como el modelo a copiar para su progreso y toman decisiones basadas en la fe del tecno-optimismo. Siempre hay que adoptar más tecnología para obtener más progreso. Si existen consecuencias negativas, se deben medir después. Lo imperdonable es no subirse al tren de la tecnología.

Pero no sólo desde los gobiernos se venera a estas empresas tecnológicas. También, en muchos países, se replica otra parte de su religión: la que dice que todos los trabajadores deberíamos replicar el modelo de los emprendedores de Silicon Valley. Según este dogma, lo único que precisaríamos es tecnología, ese puente que nos conectaría con sus nuestros clientes o nos permitiría inventar algo nuevo que nos haga ricos para siempre.

Sin embargo, no hay nada de liberador en la fe tecno-optimista.

Más bien, se trata de la fe neoliberal llevada a su máxima expresión: la de los individuos aislados salvándose de a uno, acumulando la ínfima parcela de riqueza que dejan los verdaderos ricos para sobrevivir. Mientras tanto, la política económica propone austeridad: los salarios bajan, grandes masas de ciudadanos viven endeudados en un sistema bancario que crece sin control y la tecnología avanza en sentido contrario, destruyendo empleo. Algunos visionarios de Silicon Valley (como el empresario espacial y CEO de Tesla Motors Elon Musk, o los millonarios Bill Gates y Mark Zuckerberg), conscientes (o asustados) de este futuro cercano, están proponiendo modelos de ingreso básico individual que puedan menguar el impacto que tendrá la robotización del trabajo en el futuro.

Pero mientras eso sucede en algunos sectores del Norte, en nuestros países del Sur la propuesta de moda es “Funda tu propia startup y verás la riqueza”. Para hacerlo, necesitamos convertirnos en emprendedores, es decir, en un “nuevo” tipo de empresario sin un gran capital pero con un sueño por lograr. Para ello, debemos ser flexibles, creativos y contar con liderazgo, capacidades que se ofrecen incluso desde oficinas públicas como la Secretaría de Pequeñas y Medianas Empresas y Emprendedores que instaló el Presidente Mauricio Macri en la Argentina. Desde su plataforma de campaña, el ex empresario propuso que la Argentina se convirtiera en “un país de 40 millones de emprendedores”. En ese modelo emprendedor, Silicon Valley es el prototipo del éxito, aunque sus principales exponentes, Mark Zuckerberg y Steve Jobs, hayan contado no sólo con una educación privada de elite, sino también unos miles de dólares provenientes de sus familias o amigos para iniciar sus negocios.

El Estado emprendedor

La fe tecno-optimista y del emprendedorismo (tal el nombre de su “ciencia” aplicada) se basa en la idea liberal del esfuerzo individual e incluso de la meritocracia como clave del progreso. Sin embargo, contra la idea del héroe privado, está estudiado que no existe ecosistema emprendedor exitoso, ni siquiera startups que lleguen lejos sin una intervención pública decidida, que puede ir desde la flexibilización de leyes laborales hasta el financiamiento a la investigación en ciencia y tecnología.

La economista italiana Mariana Mazzucato lo explica en El Estado emprendedor: “La mayoría de las innovaciones radicales y revolucionarias que alimentaron la dinámica del capitalismo –desde los ferrocarriles hasta internet, la nanotecnología y la farmacéutica moderna- parten de inversiones iniciales «emprendedoras» arriesgadas que se caracterizan por un uso intensivo del capital proporcionado por el Estado. El Estado financió todas las tecnologías que hacen que el iPhone de Jobs sea tan «inteligente» (internet, GPS, pantalla táctil, Siri, y la aplicación personal de activado por voz). Tales inversiones radicales no se produjeron gracias a los capitalistas de riesgo o los inventores de garaje. Fue la mano visible del Estado la que las hizo posibles”. El problema, dice Mazzucato, es concebir al Estado sólo como una máquina de burocracia y al sector privado como el único capaz de asumir riesgos. O creer que el ejemplo de innovación a seguir es el del Club de los Cinco.

La evidencia histórica demuestra otra cosa: el Estado no sólo puede corregir las fallas de la economía, sino que también puede crear nuevos mercados e innovar, también en áreas como la ciencia y la tecnología. ¿Por qué? Porque muchas veces asume tantos o más riesgos que los privados. Se puede comprobar hoy con un mapa del “Primer Mundo”, o, mejor aún, de los países donde, además de desarrollo, hay mayor calidad de vida. En ellos se repiten dos reglas: el Estado funciona como árbitro y regula, y la inversión en ciencia y tecnología es una prioridad. También, cuentan con sistemas educativos igualitarios y un sistema científico orientado a las necesidades del país, ocupado en formar un tejido de conocimientos que generación tras generación se renueva”.

¿Estados y gobiernos contagiados de emprendedorismo capitalista? ¿Funcionarios creativos que tomen riesgos e inviertan de manera alocada, aun sin saber si algo va a funcionar?

Muchos Estados alaban la capacidad de innovación de Silicon Valley y evitan tomar la iniciativa. Como consecuencia, los gobiernos también contribuyen a reproducir el modelo de concentración de las grandes empresas tecnológicas y son responsables por la desigualdad. “El sector público no puede pensar por fuera de la caja de herramientas neoliberal de las corporaciones, los mercados y las redes. Pero tampoco puede abandonar su función. Entonces simplemente recluta al sector privado para llevar adelante sus funciones. Para el gobierno, esos tratos prometen rapidez y ahorro. Para Silicon Valley, promete ganancias aseguradas –y acceso garantizado a los datos de los usuarios, que, en el largo plazo, podrían ser más importantes que las ganancias”, explica el filósofo de la tecnología Evgeny Morozov.

Responsabilidades compartidas

Entonces, ¿no es todo culpa de las grandes empresas de tecnología? Este libro también sostiene que no. Que la responsabilidad es compartida.

El Club de los Cinco hace lo que tienen que hacer: ganar dinero, multiplicar beneficios y responder a las demandas de sus inversionistas. “Ni siquiera los inversionistas, funcionarios o el infame 1 por ciento del mundo tienen la culpa de las desigualdades de la economía digital. Los ejecutivos de Silicon Valley y los capitalistas de riesgo están simplemente practicando el capitalismo tal como lo aprendieron en la escuela de negocios y, en su mayor parte, cumpliendo con su obligación legal como accionistas de sus compañías”, explica Douglas Rushkoff, escritor y profesor de la Universidad de Nueva York. Y agrega: “Seguro, se están volviendo más ricos mientras el resto de nosotros lucha y hay un daño colateral en el crecimiento desenfrenado de sus compañías. Pero están estancados en su predicamento como cualquiera, atrapados en una carrera donde el que gana se lleva todo en contra de otros gigantes. Es crecer o morir”.

Frente a este dilema, nace la pregunta central de este libro: ¿El modelo del monopolio tecnológico de los Cinco Grandes es el único posible? ¿Existe una alternativa entre confiar nuestras vidas a puñado de empresas tecnológicas o caer en el subdesarrollo? ¿Qué podríamos hacer nosotros, los ciudadanos, y nuestros gobiernos?

Las respuestas, como todas respuestas económicas, están en la política.

En mi primer libro, Guerras de internet, recorrí un camino para contar la internet real, la de los caños que nos conectan alrededor del mundo y las leyes que gobiernan la Red, con sus numerosas contradicciones. A través de él, expliqué cómo la Red afecta nuestras vidas, nuestra libertad y nuestros derechos. Mi objetivo fue dejar de vernos como simples “usuarios” de la Red y pensar que allí también somos ciudadanos con derechos que deben ser respetados (y si no lo son, exigir que así lo sean).

Este libro nos llevará por un camino que también puede parecer complicado: el de la economía, los mercados, las acciones y los paraísos fiscales; y el de la relación entre los gobiernos y las empresas. Pero no es más que otra excusa para pensar de otra manera un mundo que nos parece inexorable: el del consumo, el de la confianza ciega en empresas que nos venden sus productos y soluciones y no nos dejan ver las consecuencias sociales de esas decisiones. En definitiva, contará la cara tecnológica del capitalismo para no someternos tanto a él y ser más dueños de nuestras decisiones. En este caso, las decisiones sobre nuestro futuro.

Para hacerlo, exploraré la historia de cuatro grandes corporaciones y las luchas que han dado por imponerse en cada segmento de mercado y de nuestras vidas.

Cada una de estas empresas será una excusa –más allá de sus responsabilidades reales- para entender por qué lo que ellas nos venden como novedades son en realidad sus propios negocios. O cómo las formas en las que describen el futuro son relatos pensados para ganar más dinero. Comparando sus relatos con algunos otros modelos de desarrollo tecnológico más soberanos (hacia el final del libro), tal vez podamos pensar que hay otras formas de mirar el mañana que supongan menos concentración y desigualdad.

En el capítulo 2 contaré cómo Microsoft se convirtió en el imperio del conocimiento, a partir de destruir el prestigio de la escuela pública y de promover un tipo de enseñanza más “autónoma”, “lúdica” y personalizada. Pero, mientras su dueño es el hombre más rico del mundo, ¿qué tipo de humanidad supone para las próximas generaciones?

En el capítulo 3, detallaré cómo Google se volvió el dueño de cada dato de nuestras vidas y cómo eso le permite controlar desde la vigilancia hasta las decisiones de los Estados, las empresas y su propio universo de corporaciones. ¿Qué tipo de sociedad supone que una empresa controle una cantidad de datos tan grande y programe los algoritmos que nos indicarán la calle para ir al trabajo o el medicamento para curar una enfermedad?

En el capítulo 4, relataré cómo Facebook construyó un imperio de la atención permanente y de las noticias personalizadas que está haciendo tambalear a los propios países (además de los medios de comunicación). ¿Hacia qué democracia avanzamos cuando dejamos que los algoritmos no revelados y dominados por un puñado de personas ordenen la información que recibimos para tomar las decisiones a la hora de votar?

En el capítulo 5, contaré cómo Uber cimentó su monopolio del transporte en un capitalismo despiadado, desde su modelo de negocio e inversiones hasta la forma en que trata a sus empleados y conductores. ¿Hacia qué ciudad nos conduce dejar las decisiones sobre la planificación de nuestras vidas en una mega empresa privada que canaliza sus ganancias a través de paraísos fiscales y rechaza que sus empleados reciban beneficios sociales mínimos como una jubilación o un seguro de salud?

En el capítulo 6, quiero contar cómo todo esto –o algo- podría ser de otra manera: cómo, en algunas ciudades del mundo, nacen otros modelos de tecnología que también consideran a los ciudadanos, a sus derechos, y negocian con los gobiernos o incluso parten de ellos para mejorar la vida de la gente.

Porque, finalmente, no se trata de rechazar la tecnología, sino de preguntarnos cuál de sus ventajas queremos y qué decisiones tomar para que sigamos siendo nosotros, las personas, las que definamos nuestro futuro, colectivamente, y no desde la torre de un palacio que hoy se llama Silicon Valley.

En el Imperialismo, la civilización venía a imponerse sobre la barbarie. Hoy, la tecnología parece imponer sus ideas con el mismo espíritu modernizador. Pero esconde el mismo riesgo: profundizar las diferencias. Solo en 2016 los ingresos sumados de Google, Amazon, Facebook y Apple superaban los PBI del 88% de los países del mundo (176 países de un total de 196).

Al igual que en Guerras de internet, el camino partirá o volverá siempre a Argentina y América Latina. Porque aquí estamos, pero también porque tal vez sea en este lugar donde todavía tengamos la oportunidad de construir alternativas más soberanas o de reclamar la independencia que perdimos. Porque, del mismo modo que en mi primer libro, me desvela la misma pregunta: ¿Cómo hacemos para que la tecnología nos ayude a vivir en un mundo más equitativo, con menor desigualdad?

[1] Son 4.200 millones de personas, en diciembre de 2017, de las cuales 1.000 millones están en India, casi 800 millones en China, y el resto en países pobres como Indonesia, Bangladesh, Pakistán, Nigeria, Brasil, Etiopía, México, Congo y Filipinas.

[2] En la Argentina, según datos del Indec de enero de 2017, el 20% más opulento concentra el 45,9 de la riqueza.